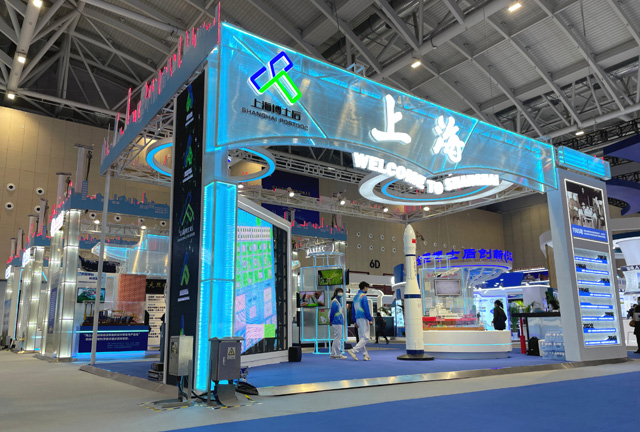

全国博士后成果展——上海一条街十大看点抢先看!

发布时间:2021-12-18 14:47

想知道第一届全国博士后创新创业大赛上海馆里都有哪些弹眼落睛的好物吗,小编这就带你剧透感受下。

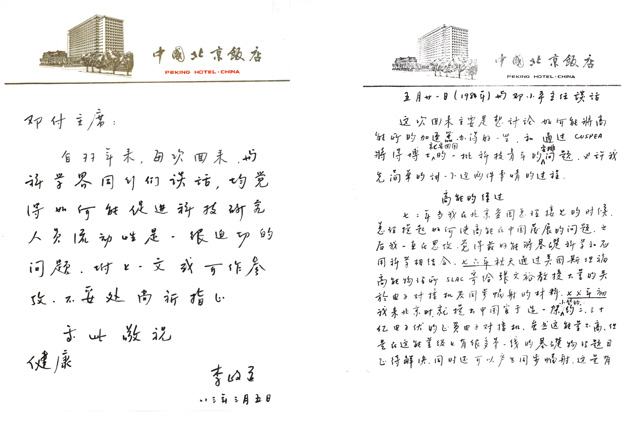

01李政道先生与邓小平同志的四份书信手稿

“落其实者思其树,饮其流者怀其源。”1985年,在著名物理学家李政道先生的建议下,改革开放的总设计师邓小平同志亲手创建了中国的博士后制度。此次上海馆带来了李政道先生自1983年3月至1984年10月与邓小平同志书信往来的四份珍贵手稿,也是手稿首次对外公开展示。透过李先生的手稿,我们可以了解到博士后制度建立背后的故事,更清楚地认识到李先生当年提议建立博士后制度的起因、对博士后制度设计的想法。中国博士后制度成立至今已36载,李先生关于博士后制度设计的很多建议也一直沿用到了今天的博士后管理制度,重新回望那段历史,更能体会到李先生作为战略科学家的真知灼见和对祖国的拳拳之心。

02行星八音盒

2021年被誉为中国的航天年。“行星八音盒”是上海博士后科研工作站设站单位上海科技馆分馆——上海天文馆的一件原创科普展品。上海天文馆2021年7月正式开馆,是世界上建筑规模最大的天文馆。“行星八音盒”在2021年10月亮相国家“十三五”科技创新成就展,受到习近平总书记等党和国家领导人的参观。它由太阳系仪和机械八音盒两部分组成。上半部分通过150个齿轮与传动机构的默契配合,使八大行星的模型按照真实的运转方向、轨道周期比例运转:下半部分是一个唱盘式八音盒,由506根触钉拨动54组拨轮播放出美妙的音乐,音乐旋律由艺术家们根据八大行星的运行规律和“个性”特点所创作而成,静心聆听可感受水星的轻盈、金星的明亮、木星的庄严。这件展品不仅直观地展现太阳系的结构和行星的运行规律,也体现了科技和艺术的完美融合。

03全球首例体细胞克隆猴“中中”“华华”

中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心的刘真博士后通过扎实稳定的试验操作、不言放弃的条件测试及巧妙的表现调控因子使用,他及团队于2018年成功培育了世界首例体细胞克隆猴“中中”“华华”。该工作获评2018年度“中国科学十大进展”,被盛赞为“生物技术领域近20年来的里程碑事件”。

想知道克隆猴“中中”“华华”的近况吗?在本次成果展将可以看到“中中”“华华”最新的嬉戏玩耍视频。

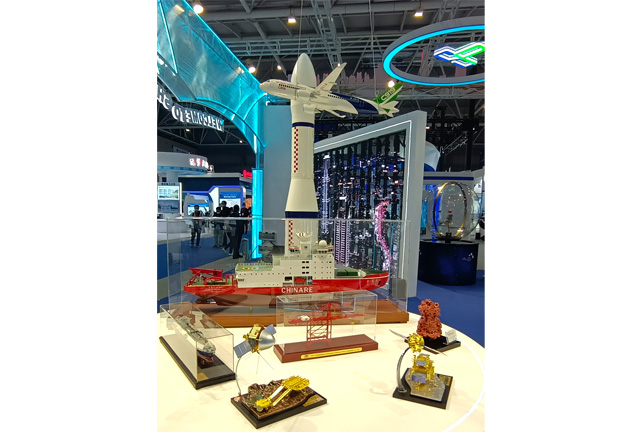

04天问一号、嫦娥五号、C919、长征六号、雪龙二号、新一代全球通用型LNG船、岸边集装箱起重机等最新款模型

上海博士后面向世界科技前沿,围绕国家战略、大国重器和“卡脖子”关键核心技术,在一系列重大科研攻坚上贡献智慧,发挥了重要作用。

05上海博士后专属LOGO

为贯彻落实习近平总书记在2021年中央人才工作会议上关于“造就规模宏大的青年科技人才队伍,把培育国家战略人才力量的政策中心放在青年科技人才上,支持青年人才挑大梁、当主角”的重要指示精神,迎接首届全国博士后创新创业大赛,进一步加强上海博士后工作的影响力,上海市人力资源和社会保障局面向全市的博士后人员,开展了上海博士后标识(LOGO)的征集活动并于10月向社会进行了发布。上海博士后LOGO,以英文“Shanghai Postdoc”首字母“S”“P”巧妙组合成汉字“人”的形状,具有“人才”、“人民”、“人人出彩”、“人力资源社会保障”等四重含义,“S”与“P”交织融合,相互倚靠,代表着博士后工作已融入到上海的改革发展事业中,上海关心支持博士后的工作,博士后工作也为上海的高质量发展提供了坚实的支撑。

不论是在上海馆的入口与吊顶位置,还是在为本次大赛所准备的相关文创产品上,都将随处可见上海博士后LOGO的身影。这也是上海博士后LOGO首次对外亮相使用。

06透明LED显示屏

为了在展馆里营造通透的视觉效果,上海馆在入口最醒目处设置了透明LED显示屏,播放上海博士后工作宣传视频。透明LED显示屏最大的优点就在于它的高通透性,其通透度可以达到70%-90%,透光透视,五米视线外几乎看不到屏体,使用时完全不会影响室内采光和观看视线。同时,透明LED显示屏在播放视频时,播放内容的部分发光,其余部分不发光,比常规LED显示屏节能30%以上,这种播放方式可以降低能耗,减少光污染。

07“1+3上海一条街”

为更好地讲好上海故事,上海馆的设计采用了一体化的理念,上海市人力资源和社会保障局与上海交通大学、复旦大学、同济大学合力打造“1+3上海一条街”,“1”即上海地方馆,“3”为三所高校馆,通过打造上海一条街来给予观展者一站式畅通的参观体验。上海一条街的两侧顶部是黄浦江两岸建筑的剪影。同时,将会用外轮廓LED跑马灯来对建筑剪影进行装饰,效果十分酷炫。三所高校的校门也被进行了艺术化处理还原,放置于各高校馆的入口处。

08导盲六足机器人

由交通大学博士后参与研发的导盲六足机器人,由六足机器人机构、驱动、能源、感知、控制、人机交互等系统组成。具备视觉、力觉功能,不但可“看见”周边障碍,还可“感觉”地面接触和“主人”牵引,能“听见”“主人”的召唤和命令、获取目的地信息,通过精确导航定位进行路径规划,自主通过复杂地形到达既定目标,实现视障人士室内外安全顺畅的引导。

此款机器人将在2021年北京冬奥会和冬残奥会赛事活动中供视障人士使用,推动导盲机器人的科技进步,展示中国机器人的高科技水平,扩大国际社会影响。展会期间,它将充当“导游”带你穿梭于“1+3”上海一条街,是不是很期待如此新奇的贴身陪伴呢?

09穿在身上的显示器、充电宝

出门不需要带充电宝,通过身上穿的衣服,就可以对手机进行无线充电,听起来像科幻片的场景,正在逐步成为现实!

复旦大学博士后参与自主研发出全柔性织物显示系统和新型纤维聚合物锂离子电池。该技术将电池织物和纤维传感器、显示织物集成,实现了全柔性智能织物系统,应用前景广阔,可以为智能手机、手环、心率检测仪、血氧仪等可穿戴电子设备长时间连续有效供电,在弯折、水洗、挤压等环境下也可以保持较为稳定的性能。

该研究成果于2021年3月和9月先后发表在Nature上,5月受Nature邀请发表总结性论文,并入选国家“十三五”科技创新成就展。

展会现场将展出全柔性织物显示的多款成品,快来感受一下柔性智能织物的神奇之处吧!

10承载-消能双功能钢

同济大学博士后参与研发的TJ型承载-消能双功能钢支撑,采用线约束和单面约束机制,通过释放泊松变形,提高了支撑延性和消能能力,与传统双面约束机制相比,消能能力提高30%以上,在支撑尺寸、承载力、消能能力等指标上远超日、美等国同类产品,达到世界领先水平。

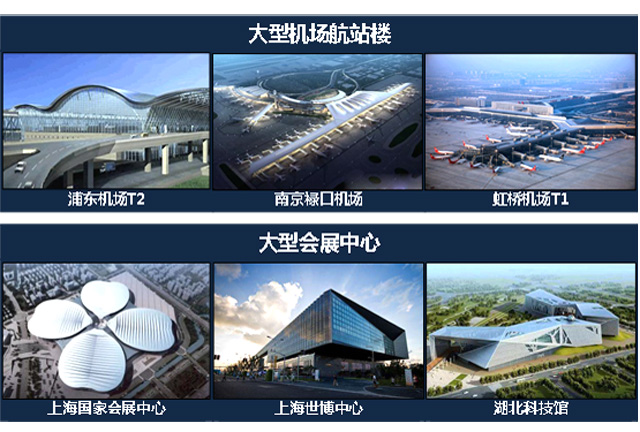

上海国家会展中心,是世界上第一个采用该技术的大型工程,节省整体用钢量10%。以下是已采用TJ型承载-消能双功能钢的地标性建筑。

此外,上海馆还有很多可圈可点之处,比如编号为“001”号的全国第一位博士后洪志良的档案资料,获得2019年国家科技进步奖特等奖的“天鲸号”挖泥船大型仿真模型,获得上海市科技进步一等奖的低空无人飞艇模型,获得国家自然科学奖一等奖的新型介孔材料及其衍生的护肤产品等等。

在此,小编就卖个关子,快去现场实地发现和体验一下吧,还有机会领取多款精美的文创产品哦,相信一定让您不虚此行!