永不失业的手艺,年销售2400万只,南翔小笼创造数以千计岗位,有人“沪漂”当了老板!

发布时间:2025-04-27 17:11

透过清亮的皮,隐约能看到皮内涌动的汤汁,“一口开窗,二口喝汤,三口吃光”,鲜美的汤汁和厚实的肉馅直击味蕾和灵魂……以起源地上海市南翔镇命名的南翔小笼,至今已有一百多年的历史。时至今日,人们对南翔小笼依旧喜爱有加。品一口小笼,是百年匠心的技艺密码,是筚路蓝缕的守业创业,是民以食为天的民生民情。

200多位匠人的事业,都在这只包子里

南翔小笼作为上海传统美食,已在全国及海外多国开设门店,仅南翔镇本土30余家小笼馆的南翔小笼年出售量近2400万只,年销售额近3600万元。2015年,南翔镇打造了南翔小笼馒头文化体验馆,开辟了小笼DIY体验区,每年接待游客近7万人次。品牌带动大量就业,200多位匠人将南翔小笼作为事业。

近年来,南翔小笼技艺不断推陈出新。吃上一口马兰头小笼,仿佛是把春天吸进嘴里;以菠菜汁、火龙果汁、藕粒入料的荷藕三色小笼,一枚入肚,仿佛连暑气也跟着消散了;面皮采用墨鱼汁、内馅包裹黑松露的黑松露鲜肉小笼,让这款传统点心焕发时尚气息,赢得更多年轻人和孩子们的欢迎……

光鲜亮丽的花式小笼背后,是近乎严苛的行业标准。其制作共计九道工序,包括和面、醒面、压面、搓条、摘胚、揉胚、擀皮、包馅、烹蒸。除和面这个步骤使用机器之外,其余步骤都是全手工操作。每一个小笼都执行严格的包制标准:面皮厚1.5毫米,重8克,包入肉馅16克,成品直径3厘米,18个折褶,真正做到“皮薄不能破,馅多不能露”。食材的新鲜、配比的精准、火候的微妙,无不体现出匠人精神的精髓。相比以前传统手艺的“口口相传”,现在有更多的方式来制定标准,在南翔小笼第六代传承人李建钢看来,这些标准是保证传统品牌流传下去的根本。

2014年,“南翔小笼馒头制作技艺”成功入选国家级非物质文化遗产代表性项目。作为“南翔小笼馒头制作技艺”的第六代非遗传承人,李建钢在当年也成立了“李建钢工作室”,致力于培养技艺纯熟的学徒和匠人。

陈海云说,她平生最有成就感的事情就是,从师父李建钢手中接棒成为南翔小笼的第七代传承人。陈海云自小家境困难,因为母亲是一名小笼面点师,她从小便跟着母亲学会了做南翔小笼包补贴家用,“打小就认识李建钢师傅,选择小笼事业就是很自然的事情”。大学毕业后,陈海云在古猗园餐厅一干就是二十多年,她带领团队把南翔小笼由单一品种开发成十几个品种,充分满足了不同消费群体的口味需求 。

“走进一间房,四面都是墙,除了包小笼,啥也别想忙”,陈海云说,日复一日做同一件事情,很多年轻人耐不住。前几年荣获上海市五一劳动奖章后,今年陈海云获评上海市劳模。她说,比起大胆创新,最大的收获就是学会了吃苦耐劳,不然也走不到今天。

老一辈匠人的技艺亟需新人顶上,薪火相传。自师傅李建钢退休后,陈海云在古猗园餐厅便扛起了“第七代传承人”的担子,餐厅对第八代、第九代传承人的培养尤为迫切。古猗园餐厅副总经理张小苹坦言,现在很多年轻人不太愿意学,“包小笼是个技术活,更是个体力活,如果皮子压好后,我们的匠人包一只小笼快的话只需6秒钟,手速越快,技术越好,奖金也就越高”。

00后的农伟是一名来自广西百色职业技术学校的毕业生,因为校企合作的机会,他在古猗园餐厅实习结束后通过考核,2023年7月成为古猗园餐厅的正式员工,“包吃包住,正常交金,平均每月能拿六千元左右”,农伟说,在这里能学到小笼技艺,师傅们也很热情,自己想通过一技之长职业有个好发展。

自2021年起,上海古猗园餐厅与广西柳州、百色等地的商业学校开启了校企合作,至今已陆续迎来了5批广西籍学生,他们踏入古猗园餐厅,开启南翔小笼制作工艺的学习与实习征程。截至目前,已有5位优秀学生被留用,成为古猗园餐厅的一员。

百年技艺的传承需要的不仅仅是技艺。自2007年开始,南翔镇每年举办上海南翔小笼文化展,开展文化交流,以技能促进文化传承,承担社会责任,推动产业升级。张小苹介绍,一个真正的匠人除了精湛的技艺外,对外的培训交流、沟通能力也必不可少,“我们经常以赛促训,让年轻人们快速成长起来,他们不仅要有精湛的技能,还要会去展示技能,让人们了解技能背后的匠心密码”。

筚路蓝缕守业创业,一只包子的“自我革命”

随着南翔小笼行业的不断发展,数以千计的劳动者找到了属于自己的职业道路和创业机遇。一笼笼热气腾腾的小笼,不仅温暖了食客的心,更点亮了无数人的就业和创业梦想。

位于南翔镇人民街75号的百年老字号长兴楼,二十多年前是两栋破旧的小危楼。2009年古镇风貌重建恢复之际,有过经商经历来上海打拼的陈爱根在南翔结缘妻子后,夫妇二人果断盘下长兴楼自主经营。

陈爱根接手长兴楼后,挖掘传统食材口味,并根据市场需求不断调整产品结构,从祖传技艺的选料、配方、搅拌乃至揉面、手压,每一道都制定明确的标准。创业之初,他还专门请来了原长兴楼八十多岁的老师傅们,虚心请教南翔小笼的百年技艺,正本清源。当师傅们说“有点像了,你家的小笼成了”,陈爱根出师了。在他的带领下,长兴楼主打以南翔小笼为主的各类中式面点。

陈爱根做的第一件事情就是把店里的师傅们全部推到窗口明厨亮灶。透过沿街的厨房明档可以看到,负责包制小笼的阿姨一字排开,手法娴熟地包馅、打褶,整套动作一气呵成,“顾客看到了也放心来吃了,生意也就越来越好了”。

2014年南翔小笼入选国家级非物质文化遗产,“当时我的思想格局一下子打开了,没想到小小的包子有这么大的一个发展空间”。2015年陈爱根注册了“白鹤长兴楼”品牌,小笼标准量产。之后又紧跟时代发展,花了六年的时间完成了长兴楼中式面点手工艺机械标准化。

从传统手工到现代工艺,陈爱根对白鹤长兴楼小笼进行了一次次“自我革命”。以猪肉食材为例,长兴楼的小笼肉馅主打不加葱姜蒜和料酒,为了保持传统的满口猪肉飘香、没有腥味、口感还要鲜嫩润滑,陈爱根寻遍400多家养猪生产基地后,找到了合适的基地进行定制化专供生产。同样,长兴楼的小笼面皮所需面粉是中筋粉和高筋粉的结合,陈爱根也和在全国40多家供应商中选取定制供应。

目前,长兴楼在全国各地有上下游产业七家,带动成百上千人就业创业。长兴楼的大部分员工来自内蒙古、宁夏、甘肃、四川、贵州等地,少数民族员工有数十人。面点师傅蒋进凤在长兴楼工作十三年,和长兴楼共同成长,她以高度的责任感和和精湛的技艺,承担着长兴楼小笼的蒸制技艺;上海大厨刘迪夫妻二人在2016年加入长兴楼共同创业,让国潮古镇的八方来宾到长兴楼吃到上海非遗美食。

从匠人到“霸总”完成了人生逆袭,陈爱根并未止步。2021年,长兴楼联合中国邮政,推出集美食、非遗、邮政、体验、电商于一身全国首家南翔小笼馒头主题邮局,打造小笼文化IP。2022年,长兴楼结合电商平台,开辟线上线下及新零售市场,作为山姆、盒马的面食供货方,长期保持着快手菜(非预制菜)销量第一名的佳绩。2024年,陈爱根成为上海市级非物文化传统面点制作技艺传承人。他说,这一步步都是挑战,也很好玩。

民以食为天,小小包子里有大民生

一个阳光温暖的午后,在古猗小学的“小笼文化教室”,三十多位“小师傅”身穿长围裙,在古猗园餐厅师傅们的教导下,练习揉面、放馅、捏褶等步骤……他们品尝自己包的小笼,一片欢声笑语。

自2014年起,古猗园餐厅联合古猗小学开设了南翔小笼“文教结合项目”,学校还组建了“笼香”学生社团,由非遗传承人授课指导,培养了一批批南翔小笼非遗小传人。以非遗文化温润吾心,在上海嘉定区,南翔小笼制作工艺和文化已经融入人们的日常生活。

正如这个项目的发起人李建钢所说:“上海是国际大都市,但对于生长于此的人来说,需要一片可回望的乡土,一份可寄托的乡情与乡愁。”一道本帮菜,一曲江南丝竹,甚至一条小马路,都延续着上海独特的文化记忆。

近年来,嘉定区南翔镇持续推进南翔小笼的品牌发展,2019年成立了上海市嘉定区南翔小笼协会,申请了“南翔小笼馒头”地标保护,进一步规范南翔小笼馒头的经营秩序和制作工艺。目前,除南翔镇30余家本土小笼馆外,上海城隍庙、嘉定州桥及全国各景点,美国、英国、法国、日本、澳大利亚等国也开设南翔小笼馒头店。此外,南翔小笼还发展了速冻食品业务,通过电商平台等渠道,产品远销中国香港和日本、东南亚各地,进一步扩大了销售范围。

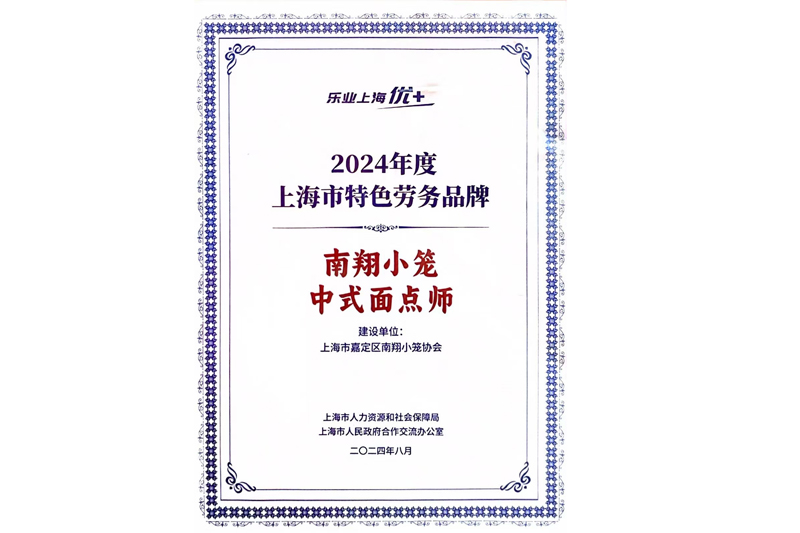

嘉定区人社局会同全区各街镇,联合开展“南翔小笼中式面点师”职业技能培训项目。每年约有600名不同年龄、来自不同地域、怀揣着对烹饪艺术行业热爱与追求的学员汇聚一堂,参加培训。

培训吸引了许多有志从事餐饮行业的青年、就业困难人员、来沪从业人员参与,他们通过学习这门技艺,在本地从事相关工作或自主创业,获得一技之长,增加就业机会,改善自身就业状况。嘉定区就促中心副主任陈志权介绍:“经过后续跟踪反馈,有的学员成为了小笼制作的专业厨师或面点师;有的凭借所学的技能和经营知识,自主创业开设小笼包店或相关餐饮店铺;还有的学员在旅游景区附近创业,主打南翔小笼,借助景区的客流量,实现了创业梦想。”

南翔小笼协会也在逐步探索技能人才的培养和梯队建设,尝试总结行业技能人才评价标准。南翔小笼协会会长张丹表示:“比如说,首先是速度,一分钟达到多少个;第二是外形,是否达到14至18个褶子,外形是否立得住;第三是汤汁,咬一口倒出来的汤汁是否达到一勺等。”

张丹介绍,结合嘉定区时尚消费品产业高质量发展行动方案,南翔小笼还将与文化旅游融合发展,依托南翔老街、古猗园等热门景点,打造工业旅游消费体验精品线路,形成以美食为核心,带动旅游、文化等相关产业协同发展的产业集群。